分子束外延(MBE)技术:复杂氧化物的原子级精准控制

本文围绕分子束外延(MBE)技术展开,详细介绍其原理、分类、优势、在材料合成中的应用及相关研究成果,凸显该技术在原子级材料调控领域的重要价值。

一、MBE技术基础

(一)核心定义与原理

MBE是一种具备原子层控制精度的高真空技术,以特定蒸发源蒸发的原子、分子或原子团在衬底上发生化学反应为基础。其分子束呈单向弹道式流动,粒子间无碰撞,能实现精准的材料生长。

(二)生长环境与分类

1. 常规MBE:通常在真空和超高真空(10-8–10-12 mbar)环境下进行,其初用于GaAs和(Al, Ga)As体系的生长,后拓展至其他材料系统研究。

2. 反应性MBE:在生长室中引入额外气体辅助生长,主要用于氮化物或氧化物材料制备。以反应性氧化物MBE为例,它兼具超高真空MBE和高氧化条件的优势,但需精准控制气体负载及配备合适的抽气系统,且为保证蒸发原子的弹道路径,生长室压力上限约为10-4mbar,常选用高反应性的纯臭氧作为氧化气体。

3. 关联技术:原子层沉积(ALD)技术可通过前驱体在表面的顺序吸附与脱附,实现类似MBE的多样性及原子层(AL)级精准合成。

(三)设备构成

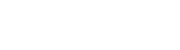

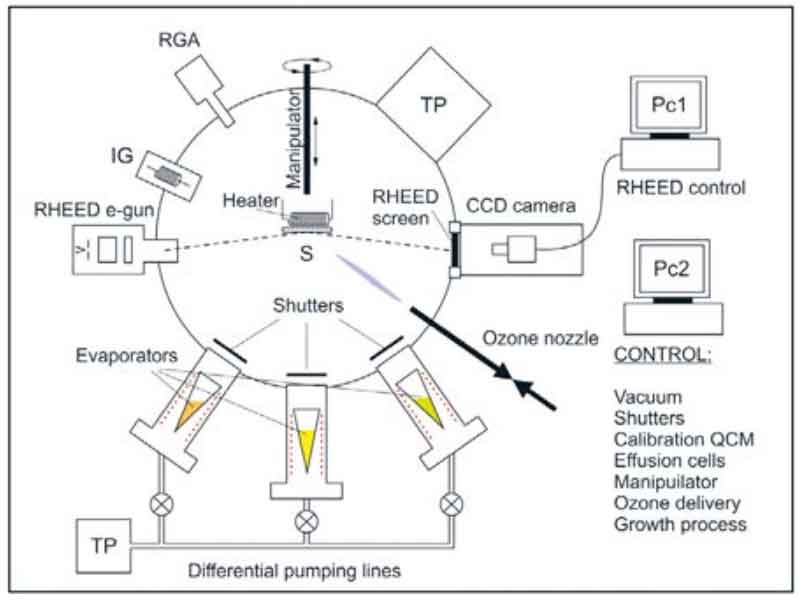

以马克斯·普朗克固体研究所的臭氧辅助MBE设备为例,主要包含负载锁(1)、储存室(2)、中央研究室(3)、两个生长室(4)和臭氧输送系统(5),配备RHEED(反射高能电子衍射)系统、RGA(残余气体分析仪)、TP(涡轮分子泵)等控制与检测部件,由Pc1和Pc2计算机分别控制RHEED系统及生长室本身,实现生长过程的精准调控与监测。

臭氧输送系统可选方案:ALD PLD用高浓度臭氧发生器 Apex H30

二、MBE技术的核心优势

1. 材料选择灵活多样:MBE系统可配备蒸发源,且蒸发源能重新装载不同元素,为合成新型化合物提供丰富选择,在目标化合物选择上具有高通用性与灵活性。

2. 生长过程可控可靠:系统搭载RHEED工具,借助表面衍射电子实时监测表面质量,结合低能电子衍射(LEED)、角分辨光电子能谱(ARPES)等原位工具,可实现低沉积速率(通常为1单层/分钟)下的精准沉积控制。

3. 原子层级沉积:采用选择性原子层沉积(一次沉积一层原子层),并能精准控制杂质浓度,为设计功能性异质结构、合成新型亚稳态化合物奠定基础。

4. 低入射原子能量:与其他物理沉积方法不同,MBE的入射原子能量极低 (<0.1eV),能很大限度减少界面处不期望的阳离子混合,实现原子级厚度可控的异质结构设计,形成陡峭的异质界面。

三、MBE技术的应用领域

(一)半导体领域

凭借精准的生长控制能力,MBE制备的异质结构是二极管、晶体管、太阳能电池、微处理器及存储器件等电子元件的核心构建模块,支撑半导体技术近50余年的微型化发展。

(二)复杂氧化物领域

1. 背景驱动:1986年La-BaCu-O化合物中高温超导性(HTSC)的发现,激发了对复杂氧化物家族的研究兴趣,推动MBE技术在该领域的应用。

2. 材料结构与制备

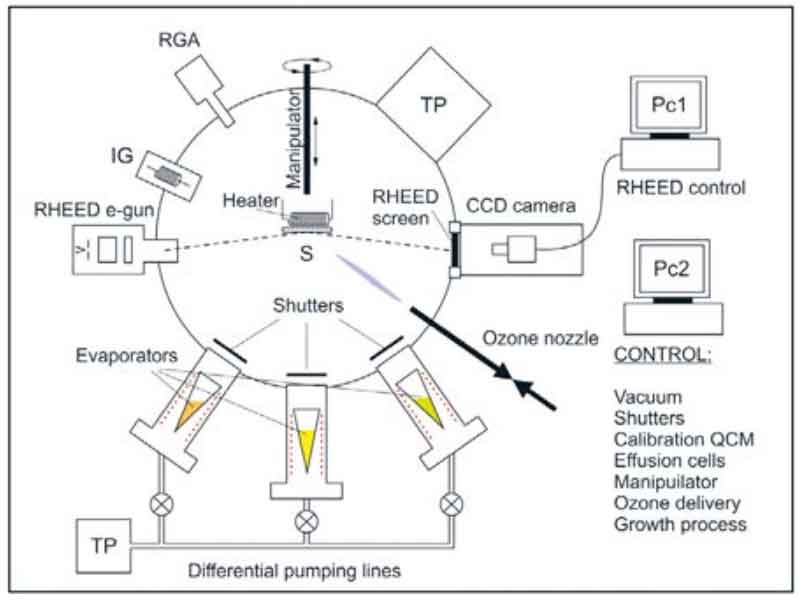

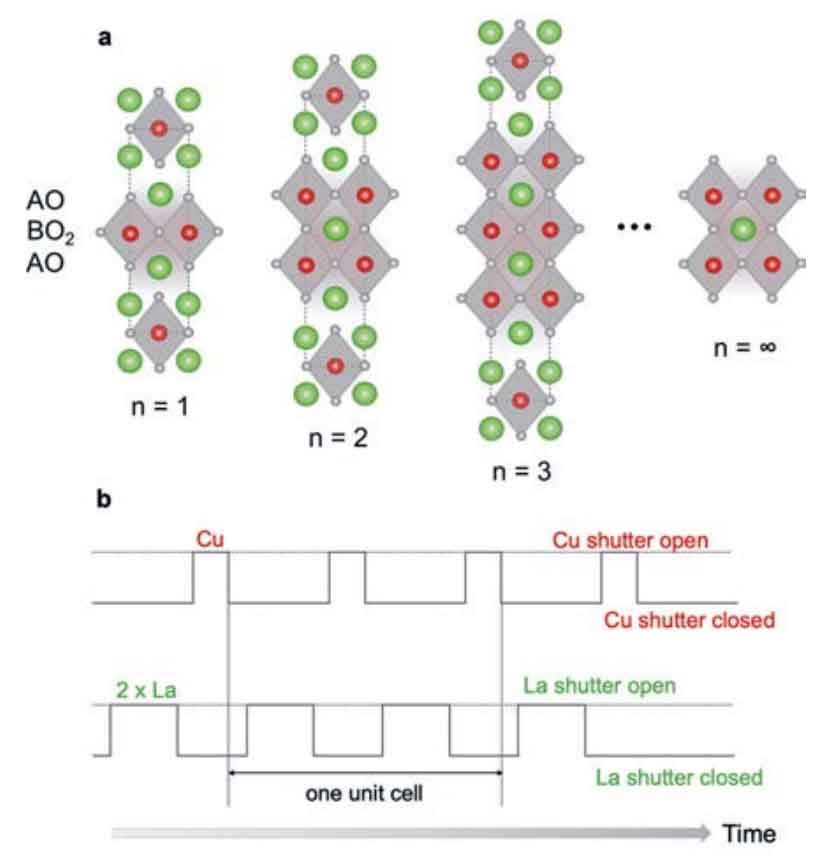

- 晶体结构:复杂氧化物多为离子晶体结构,过渡金属(TM)离子位于晶胞中心,其层状晶体结构常用Ruddlesden-Popper(RP)相表示,化学式为An+1BnO3n+1(A为碱金属、碱土金属或稀土金属,B为过渡金属,n为整数),由二维类钙钛矿层板构成(图2a),MBE可精准设计此类结构。

- 制备方法:原子层逐层(AL-by-AL)沉积法适用于层状氧化物制备,通过快门控制实现组成原子的精准计数,快门时间根据各元素源的通量单独确定。例如,制备具有n=1的RP晶体结构的La2CuO4(A=La,B=Cu)时,La和Cu快门的操作顺序由计算机控制,且整个过程通过原位RHEED实时监测(图2b)。

3. 性能与应用潜力:复杂氧化物的钙钛矿结构使其可形成超薄薄膜或异质结构,且具备从高温超导性(HTSC)到热电性等多样物理特性,为器件制造和应用提供丰富的多层组合方案,包括同质外延生长(如相同材料、相同晶体结构的超晶格)和异质外延生长(如不同化学组成、不同晶体结构材料的堆叠)。

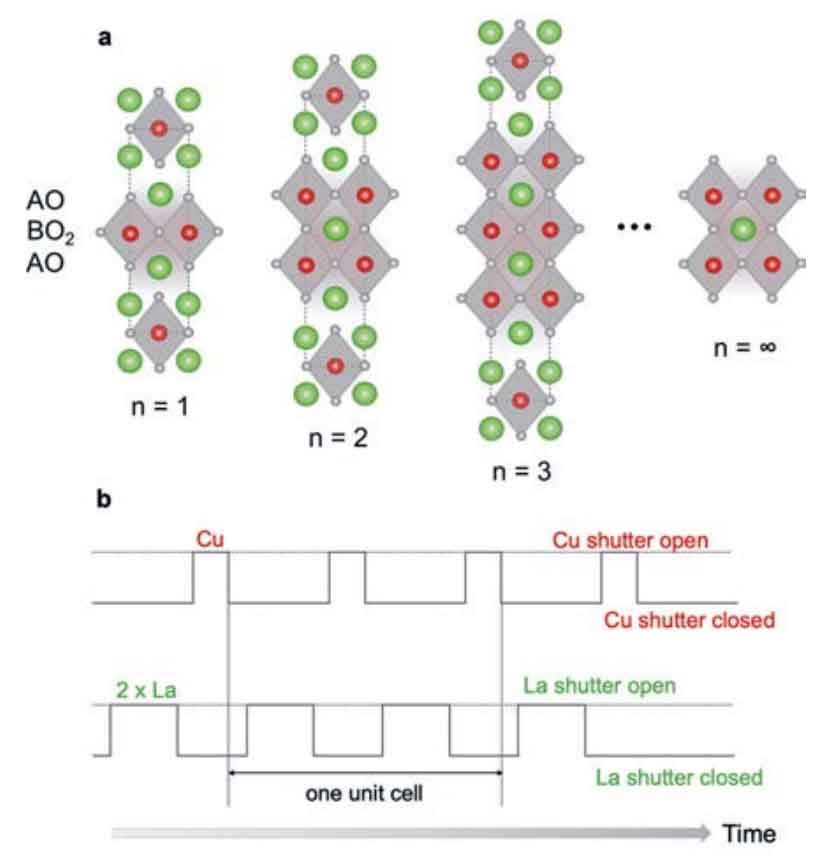

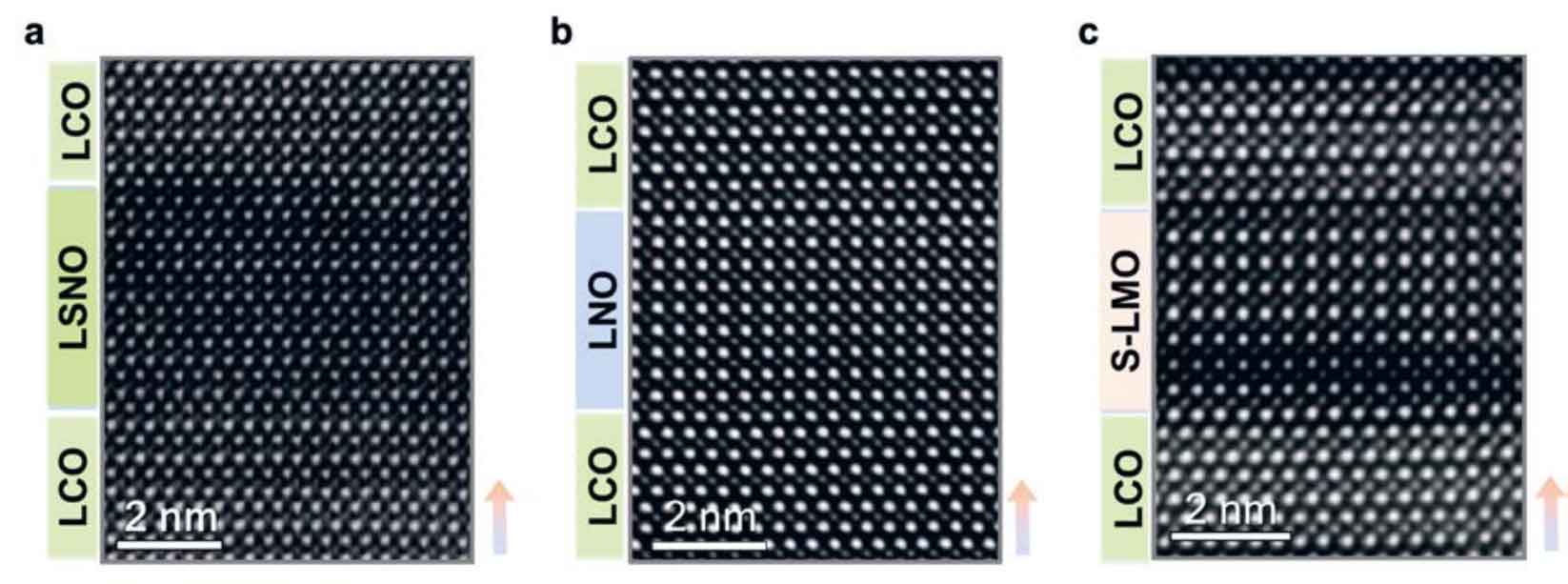

4. 界面工程与表征:不同材料相邻形成的异质界面因强电子关联会产生新的界面特性,原子级精准设计复杂氧化物异质结构需对单层和界面进行原子分辨率识别。像像差校正扫描透射电子显微镜(STEM)凭借高分辨率成像和光谱分析能力(如STEM高角环形暗场(HAADF)成像),可清晰呈现异质结构的理想晶体排列(无扩展缺陷),例如三种基于La2CuO4(LCO)的异质结构(LCO-LSNO-LCO、LCO-LNO-LGO、LCO-SMO/LMO-LCO)在(001)LSAO晶体衬底上的结构连贯性(图3a-c)。

四、总结与展望

MBE技术不仅能高质量制备半导体材料,还可有效合成复杂氧化物等难合成化合物,且制备的复杂氧化物晶体质量可与半导体多层膜媲美,界面更陡峭。目前,复杂氧化物已得到广泛研究,尽管新物质的实际应用仍需时间,但相关领域已取得显著进展。

五、作者信息

- Y. Eren Suyolcu:美国康奈尔大学材料科学与工程系博士后研究员,曾在德国马克斯·普朗克固体研究所完成博士研究,现专注于氧化物MBE生长及氧化物异质结构与界面的像差校正STEM研究。

- Gennady Logvenov:德国马克斯·普朗克固体研究所薄膜科学设施负责人,拥有多家世界级国际机构工作经历,自2011年起领导团队制备高质量氧化物异质结构。

当前位置:

当前位置:

摘要

摘要

上一篇:

上一篇: 返回列表

返回列表