本文介绍臭氧在饮用水处理中的应用实验,比较不同剂量下对浊度、细菌总数、异味与色度的去除效果,并提供工艺优化建议。

一、臭氧在饮用水处理中的优势

臭氧(O₃)作为一种强氧化剂,在饮用水净化领域具有独特的优势。与传统氯消毒不同,臭氧具有更高的氧化电位(2.07 V),能够快速破坏有机物分子结构、分解色度物质,并有效杀灭细菌、病毒及原生动物孢囊。此外,臭氧分解后生成氧气,不会产生持久性二次污染。

在全球范围内,臭氧处理技术已广泛用于自来水厂的深度净化环节,用于改善水的感官质量、去除异味、氧化铁锰离子,以及作为活性炭滤池的前处理氧化步骤。臭氧不仅能有效去除微生物,还能降解藻类代谢物、农药残留及消毒副产物前体物,具有高效、安全和绿色的特性。

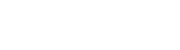

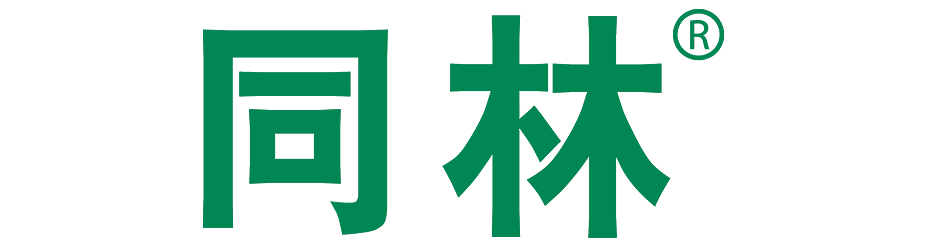

二、实验装置与原水参数

1. 实验装置构成

实验系统主要由以下部分组成:

•臭氧发生器:采用高浓度电晕放电式臭氧发生器(3S-T10输出浓度 10–120 mg/L),氧气为气源。

•臭氧接触反应器:采用透明石英反应柱(有效容积 2 L),底部通入臭氧气体,利用微孔扩散器实现均匀混合。

•尾气处理装置:配置F800臭氧尾气破坏器以分解未反应臭氧,确保安全。

•检测系统:包括3S-J5000臭氧浓度检测仪(紫外法)、浊度计、色度计、溶解氧仪、细菌总数平皿培养装置。

2. 原水参数

实验用水选自城市自来水厂的初级沉淀出水,其基本参数如下:

| 指标 | 数值 | 单位 |

|---|

| 浊度 | 3.5 | NTU |

| 色度 | 15 | 度 |

| pH | 7.1 | — |

| 溶解氧 | 7.8 | mg/L |

| 细菌总数 | 1.2 × 10⁴ | CFU/mL |

三、臭氧投加量与接触时间设置

为考察臭氧剂量及反应时间对水质改善的影响,本实验设计了以下参数梯度:

| 实验组 | 臭氧浓度 (mg/L) | 接触时间 (min) | 备注 |

|---|

| A组 | 1.0 | 5 | 低剂量短接触 |

| B组 | 2.5 | 10 | 中等剂量 |

| C组 | 5.0 | 15 | 高剂量 |

在每组实验中,维持气水比为1:3,温度为20 ± 1 ℃。

反应结束后,取样进行浊度、色度、异味感官评价及细菌总数测定,同时监测臭氧残留浓度以确定利用率。

四、实验结果与水质改善

臭氧氧化后,水样的主要变化如下:

•浊度明显降低:臭氧能快速氧化水中胶体与有机悬浮颗粒,使其电荷中和、凝聚并沉降。

•色度与异味去除显著:臭氧能分解腐殖酸、藻类代谢物、酚类化合物等有色及有味物质。

•细菌总数大幅下降:臭氧在几分钟内即可完全破坏细胞膜结构与酶系统。

•溶解氧上升:臭氧分解为氧气,提高了水体含氧量,利于后续生物处理。

实验数据表明,随着臭氧浓度与接触时间的增加,水质指标呈现非线性改善趋势,但在高剂量下去除率趋于稳定。

五、浊度下降曲线

浊度变化曲线如下所示:

| 臭氧浓度 (mg/L) | 5 min | 10 min | 15 min |

|---|

| 1.0 | 3.1 → 2.0 NTU | — | — |

| 2.5 | 3.5 → 1.1 NTU | 3.5 → 0.8 NTU | — |

| 5.0 | 3.5 → 0.6 NTU | 3.5 → 0.5 NTU | 3.5 → 0.5 NTU |

当臭氧浓度达到2.5 mg/L以上时,浊度去除率超过70%,继续增加剂量提升效果有限,说明氧化—凝聚机制已趋于饱和。

六、微生物总数变化

细菌总数变化如下:

| 实验组 | 反应前 (CFU/mL) | 反应后 (CFU/mL) | 去除率 (%) |

|---|

| A组 | 1.2 × 10⁴ | 1.6 × 10³ | 86.7 |

| B组 | 1.2 × 10⁴ | 4.2 × 10² | 96.5 |

| C组 | 1.2 × 10⁴ | 8.0 × 10¹ | 99.3 |

臭氧浓度与杀菌效率呈显著正相关,尤其在5 mg/L下几乎可实现完全灭活。相比氯气,臭氧反应速度更快,且对细菌芽孢和病毒同样具有良好去除效果。

七、工艺优化与应用前景

结合实验结果,饮用水臭氧净化工艺可优化为以下流程:

(1)预臭氧化

投加1–2 mg/L臭氧,接触3–5 min,去除异味与可氧化有机物,为后续过滤创造条件。

(2)主臭氧化

投加3–5 mg/L臭氧,接触10–15 min,确保细菌、病毒彻底灭活并显著降低COD与色度。

(3)后处理

利用活性炭或生物滤池吸附残留有机物与臭氧副产物(如溴酸盐),保证出水安全。

(4)自动控制建议

通过在线臭氧浓度检测与PID控制系统,保持臭氧剂量稳定。气源可采用高纯氧气或氧浓缩机,以提高臭氧产率与利用率。

(5)应用前景

臭氧净化技术适用于自来水厂、瓶装水生产、农村集中供水等领域,尤其在应对地表水污染、改善口感与消毒副产物控制方面具有显著优势。未来可结合紫外/臭氧、臭氧/活性炭等多级耦合工艺,实现更高效、低能耗、无残留的饮用水净化体系。

当前位置:

当前位置:

摘要

摘要 上一篇:

上一篇: 返回列表

返回列表